Par Sébastien BEORCHIA

L’unité intersyndicale et le poids des mobilisations des dernières années ont permis de prolonger la lutte pour des retraites dignes pour tous et toutes. Le SNEP et la FSU ne lâcheront rien.

Dans le bulletin du SNEP-FSU de décembre dernier, un des articles titrait « hold-up sur la sécu ». Il y était rappelé que peu à peu la fiscalité prenait le pas sur les cotisations et qu’à partir de 1996 c’est le parlement, donc l’État, qui fixe les montants des recettes et dépenses de la sécurité sociale pour le régime général. Alors qu’à sa création, la sécurité sociale était construite sur un mode de gestion salariale indépendant des gouvernements. Cette évolution historique prend tout son sens dans le contexte géopolitique actuel qui pèsera nécessairement sur les discussions en cours sur l’aménagement de la réforme des retraites de 2023. Pour rappel, le régime des retraites des fonctionnaires est statutaire et c’est le budget de l’État qui assure le versement des pensions des agent·es qui cotisent.

On entend déjà la petite musique des choix budgétaires à opérer pour soutenir le réarmement du pays en sacrifiant les droits sociaux.

Des règles mouvantes

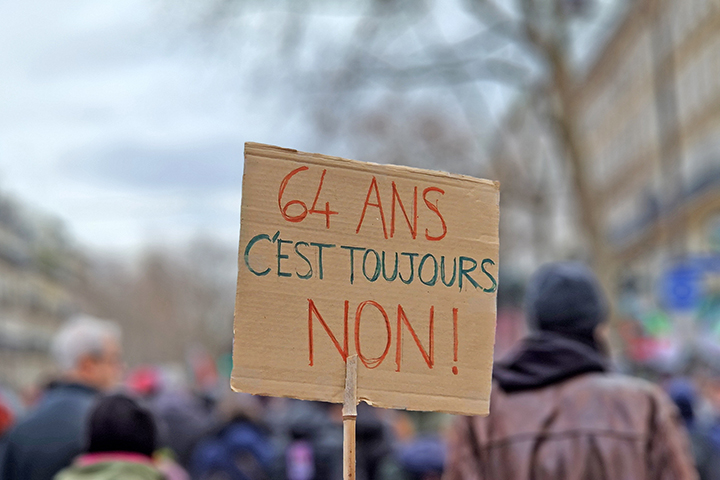

Les acteurs sociaux, dans le cadre du conclave sur la dernière réforme des retraites, entament désormais concrètement les discussions. Les syndicats souhaitent revenir sur les 64 ans tandis que le MEDEF songe à faire reculer l’âge légal de départ à la retraite. En parallèle, le premier ministre laisse entendre que les électeur·rices pourraient être amené·es à se prononcer par référendum sur le sujet si les négociations entre les syndicats et le patronat échouaient. Le piège serait alors grand de voir la question ne plus être celle de l’abrogation de la règle des 64 ans, mais éventuellement être celle de l’instauration d’un système universel qui prévalait au projet de réforme de la retraite par points de 2019. En effet, la feuille de route fixée par le premier ministre aux partenaires sociaux a depuis évolué et fixe désormais comme objectif une date de retour à l’équilibre en 2030 en s’appuyant sur une dramatisation des hypothèses de déficit.

Le choix du progrès est possible

Pourtant, les derniers rapports du COR démontrent que les dépenses de retraites sont en stabilisation et que les déficits sont le fait d’un déséquilibre du rapport dépenses-recettes. À ce titre, Michaël Zemmour, économiste enseignant chercheur, démontre qu’une augmentation de 0,15 point des cotisations sociales suffiraient à équilibrer le régime.

Le premier ministre laisse entendre que les électeur·rices pourraient être amené·es à se prononcer par référendum sur le sujet…

Les arguments du gouvernement ne tiennent pas, l’objectif reste bien avant tout de réduire les dépenses de retraites pour financer les baisses d’impôts au profit du capital.

Écartée pour le moment du conclave sur les retraites, la FSU serait associée dans un second temps aux discussions concernant les pensions des agent·es de la fonction publique. Cela sera l’occasion de porter une vision progressiste de l’histoire, construite sur un âge légal de la retraite à 60 ans avec un taux de remplacement de 75 %. La mobilisation de toute une profession sera alors nécessaire pour plus de justice sociale pour tous et toutes.