T’vas voir ta course à la récré… École élémentaire (1965-1970)

Du CP au CM2, je n’ai jamais suivi de cours officiel d’EPS, organisé par l’institutrice ou l’instituteur. Seuls les enfants considérés comme ayant des problèmes physiques particuliers étaient convoqués pour une séance de gymnastique corrective hebdomadaire, conduite par un professeur d’EPS, dans une des salles de la cantine.

Pour remédier à ce cruel manque, un système « sauvage » d’EPS s’était mis en place, sachant que l’activité physique a horreur du vide.

En premier lieu, il y avait « l’inspecteur général d’EPS », en la personne du directeur de l’école. Il était habile à repérer le meilleur coureur dans la cour de récréation. Une fois qu’il avait choisi son champion, il faisait frétiller son index à son intention, confortablement installé dans son transat sous la marquise du préau. Alors, « l’heureux élu » rappliquait dare-dare. Il était chargé d’aller faire de petites courses chez les commerçants du coin. On ne pouvait rien refuser au directeur. Parfois, il désignait un élève qui ne lui était pas en odeur de sainteté, par le seul fait du prince. On pouvait alors considérer la mission comme une punition, infligée par le très haut et puissant seigneur des lieux à l’un de ses

gens pour qu’il ne puisse pas participer aux joies festives de la récréation.

Plusieurs fois, j’eus « l’honneur » d’être appelé. La directive était d’aller lui chercher son paquet de gitanes maïs quotidien Chez Mimile. En pleine période du « tout voitures », je devais traverser un boulevard urbain sans feux rouges à mes risques et périls pour affronter l’atmosphère enfumée du bar, bondé de retraités à la gouaille acérée. Le paquet en poche, je ne traînais pas car je voulais avaler les deux cents mètres du retour à toute berzingue dans l’espoir d’arriver avant la fin de la récré pour au moins participer à la dernière partie de déli-délo, le jeu phare du moment, à base de courses.

La gestion des activités physiques de la cour était l’apanage du second et dernier étage du dispositif EPS underground chapeauté par le directeur : « les professeurs », c’est-à-dire en réalité, « les gars du fond ». Plus ou moins assis aux dernières tables de la classe de CM2, patientaient quatre grands qui constituaient la classe de fin d’études primaires. On les appelait « le Carré d’as ». Ils avaient obtenu le certificat d’études. On leur avait dit que c’était bien assez pour eux, mais qu’il faudrait patienter jusqu’à l’âge de seize ans pour quitter les bancs de l’école et aller au turbin. Ils s’ennuyaient ferme à entendre le directeur ressasser les mêmes litanies année après année et ne devenaient actifs que pour les deux temps forts de la journée scolaire à leurs yeux : les récrés.

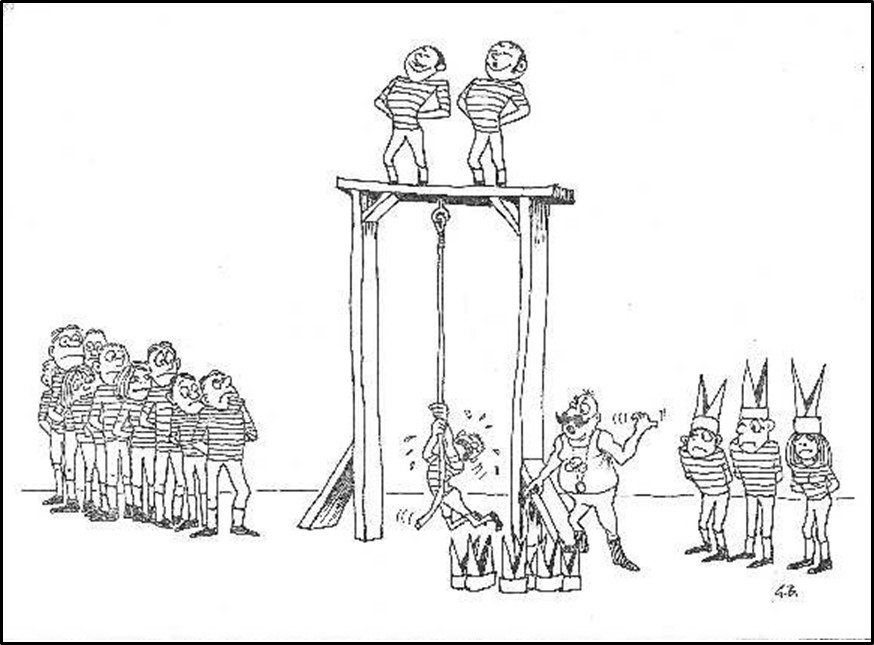

Là, ils régentaient. Ils se désintéressaient totalement des joueurs d’osselets ou de billes, et encore plus, de ceux qui demandaient à passer la récréation sous le préau, bien au chaud, pour se tourner vers ceux qui couraient. Chacun possédait sa propre écurie de poulains. Ils les sélectionnaient parmi les agités, les « vas-y-que-j’te-montre », et autres coriaces qui sillonnaient la cour en tous sens.

Réinventant la naissance du sport, ils organisaient des courses avec paris, se prenant pour des bookmakers. Les enjeux passaient furtivement de main en main entre les professeurs, qui partageaient ensuite le butin avec leurs « élèves » : des carambars et malabars, des scoubidous et roudoudous, des maxi boulards et des mammouths en verre, car c’eût été crime de lèse-majesté de miser des tétines ou des berlons en argile.

Les professeurs se répartissaient aux quatre coins de la cour pour valider les passages. L’un donnait le départ aux quatre concurrents représentant chaque équipe. Il fallait effectuer un parcours en zigzaguant entre les arbres de la cour. Les chocs étaient monnaie courante avec parfois des collisions importantes. Œil au beurre noir ou saignement abondant aux genoux ou aux coudes n’étaient pas rares. Le directeur surveillait d’un regard distant, et en profitait pour repérer le livreur de gitanes du jour !

Derrière l’école était implanté un plateau d’éducation physique goudronné sur lequel on avait tracé deux terrains de basket en largeur et un terrain de handball en longueur. Suivait une piste en cendrée d’environ deux cents mètres de longueur et dont la largeur autorisait trois ou quatre couloirs. À l’intérieur de l’anneau, une surface en herbe qui avait été « démunicipalisée » par des voisins qui l’utilisaient comme « crottoir » pour leurs fidèles compagnons. En guise de vestiaires, les services municipaux avaient installé un baraquement laissé en héritage par les Forces alliées après qu’elles ont détruit la ville à plus de 90 % lors des bombardements de juin 1944. Ces aires sportives avaient été prévues dès la construction de l’école, en 1938, le maire ayant bénéficié de bons crédits grâce à l’éphémère mais fertile Front populaire. Elles étaient utilisées par les centres aérés les jeudis. Une fois par an, l’UFOLEP-USEP organisait des courses pour les enfants à l’occasion de la fête de la ville. Les participants aux courses recevaient des tickets de manège.

Ciel, j’ai vu l’EPS ! Collège (1970-1974)

À la fin des années soixante, les collèges poussaient comme des champignons. Pour la construction de celui de notre ville, il avait quand même fallu force manifestations des élus et des parents d’élèves pour avoir gain de cause. Du haut de son cheval de plomb, le Roi-Soleil les avait maintes fois observés d’un regard courroucé, battant les pavés de la place d’armes en agitant moult pancartes revendicatives. Le collège était achevé depuis seulement deux ans lorsque je fis la rentrée de sixième.

Les classes étaient mixtes, et on avait un professeur par matière, dont, ô surprise, un professeur d’EPS. Les filles et les garçons étaient séparés pour les cours, en alignant deux classes à l’emploi du temps, et deux professeurs, une femme et un homme. Les deux groupes se partageaient les aires disponibles, non prévues pour y accueillir des équipements sportifs.

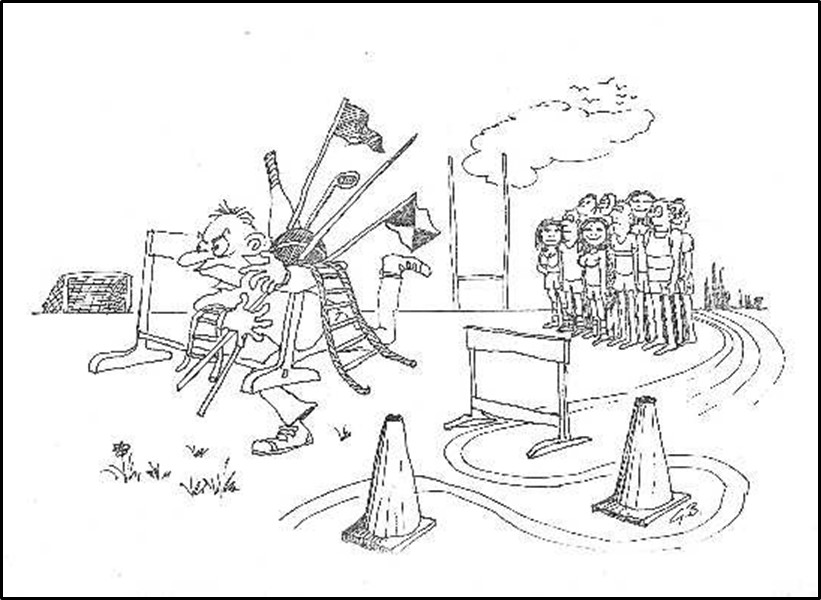

Les professeurs avaient déployé des trésors d’inventivité pour aménager les parties communes du collège en espaces d’EPS. Aidés par l’homme à tout faire des lieux, ils avaient tracé trois couloirs sur une allée goudronnée qui longeait le bâtiment pour desservir le parc à vélos. On pouvait courir le 60 mètres, et même le 80 mètres pour les troisièmes. Concernant cette dernière distance, les vingt derniers mètres s’effectuaient en descente, et il fallait freiner des quatre fers juste après la ligne d’arrivée pour ne pas s’empaler dans la haie de pyracanthas – des arbustes au maillage dense et très fortement épineux

– qui clôturait l’enceinte du collège.

Ce travail musculaire excentrique violent occasionna bien des claquages chez les sportifs en herbe que nous étions – d’autant plus que les étirements n’étaient pas encore au programme ! Mais la majorité des élèves ralentissait progressivement, bien avant la ligne d’arrivée, pour ne pas s’embrocher dans la haie. Évidemment, les plus sportifs fonçaient jusqu’au bout pour tenter de vaincre l’adversité, et recueillaient, vaincus compris, une belle couronne d’épines à défaut de celle de laurier tant espérée !

La cour accueillait les terrains de basket et de handball, mais ce n’est qu’à partir de la quatrième que les panneaux et cages furent installés. Les crédits avaient été obtenus, grâce à l’opiniâtreté des professeurs, et au soutien inconditionnel, encore une fois, des fédérations de parents d’élèves.

Le préau était dévolu à la gymnastique, qui se résumait à disposer des tapis le temps du cours sur le carrelage de la salle pour y mémoriser des enchaînements gymniques au sol que l’on répétait, à la queue leu leu. Les filles étaient plus souvent dans le préau. Elles y pratiquaient aussi la danse et la GRS. En fait, on supposait seulement, car on cherchait à les apercevoir à travers les vitrages depuis la piste de sprint du parc à vélo, ou en attendant le tour de notre équipe pour une partie de handball. La communication avec les filles, et réciproquement, n’était pas d’évidence, encore moins pour discuter de la programmation d’EPS !

Les lancers se faisaient à l’écart, dans l’arrière-cour des cuisines de la cantine, et on lançait – uniquement le poids – sur une aire gazonnée n’appartenant pas au collège, mais à l’aérodrome contigu !

Il y avait deux petites pièces attenantes au préau, une pour les filles, une pour les garçons. On s’y entassait pour stocker les cartables et déballer les sacs de sport contenant un short et une paire de chaussures. Plusieurs d’entre nous avaient tenté d’alléger le fardeau en portant les chaussures de sport aux pieds les deux journées des cours d’EPS. Mais le « surgé » ne le voyait pas comme ça, et quelques heures de colle suffirent à calmer les ardeurs des esprits les plus retors.

Les professeurs d’EPS s’adaptaient comme ils pouvaient. Certains se contentaient de gérer la pénurie, d’autres portaient inlassablement des revendications pour exiger mieux. Mais tous devaient faire preuve de créativité et unissaient leurs efforts en ce sens par un travail d’équipe systématique. Pour illustrer cette diversité de solutions, les cours suivis par mon épouse sur une presqu’île bretonne se matérialisaient par des courses dans les rochers et des sprints sur les langues de sables, qui se découvraient par forts coefficients de marée lorsque la mer se retirait

– seulement lorsque les horaires de marée étaient compatibles avec ceux du cours d’EPS ! Le lancer du poids s’effectuait en toute sécurité à l’intérieur d’un espace clos de murs et classé au patrimoine, le parc à boulets de la Compagnie des Indes. La légende locale avance même que les professeurs n’eurent pas besoin de faire l’acquisition de poids, des boulets en fonte de 2 kg étant restés sur le site. Quand il pleuvait – et c’était souvent ! – le collège avait fait l’acquisition d’un baby-foot où on laissait sa place à une autre paire dès un but encaissé.

En troisième, on passait l’épreuve d’EPS au Brevet d’études du premier cycle (BEPC). Digne et nouveau successeur du Brevet sportif populaire (BSP) de 1937, elle consistait en un enchaînement gymnique relativement accessible à tous, bien dans l’esprit d’un brevet : saut extension demi-tour, roulade arrière-écart, recherche d’ATR (mais personne ne l’a jamais trouvé dans mon groupe), et roue (la plupart du temps, voilée) pour finir en beauté.

Les professeurs d’EPS les plus âgés étaient des anciens instituteurs de Cours complémentaire, devenus des professeurs d’enseignement général de collège (PEGC) à partir de 1969, conséquence de la déjà lointaine réforme Berthoin de 1959. Leur particularité était d’enseigner deux matières. L’EPS était couplée avec les lettres, les mathématiques ou les sciences naturelles.

L’absence de cours des jeudis avait été remplacée par celle des mercredis, dont l’après- midi était dédié au sport scolaire. Les cross en étaient la discipline reine. Ils étaient organisés par les militaires, fortement implantés dans la ville, et possédant des subsides qui leur donnaient tout pouvoir en la matière.

Le théâtre des opérations se déroulait sur les stades du plateau qui avaient été autrefois le terrain d’évolution des futurs officiers et de leurs chevaux de l’École spéciale militaire. Les collégiens « civils », arrivaient par poignées de quatre ou cinq des communes environnantes, qui à pied, qui à vélo ou par les rares transports en commun. Les collégiens « militaires » débarquaient par cars entiers. Ils étaient facilement identifiables, mais difficilement reconnaissables tant ils étaient impersonnels avec leurs crânes rabotés par le sabot de l’adjudant-chef, le corps engoncé dans des survêtements de couleur bleu horizon d’une sobriété toute cistercienne. Les autres collégiens formaient comme une constellation d’îlots très remarquables au milieu de cet océan d’une mer d’huile céruléenne qu’ils maculaient de petites tâches bariolées. Ils portaient des tee-shirts aux teintes vives qui arboraient fièrement le logo floqué de leurs collèges. Presque toutes les têtes étaient couvertes d’une épaisse chevelure, qui descendait parfois jusqu’en dessous des épaules, maintenue par un bandeau « à la pirate ». Le contraste était flagrant.

Les « enfants de troupe » passaient sous le joug de quelques gradés. Mais ils étaient tellement disciplinés que les porteurs de galons les ignoraient pour s’occuper surtout de donner des ordres à une multitude de jeunes hommes en uniforme kaki, des appelés du contingent. Ils installaient des barrières et préparaient un ersatz de Viandox dans les grosses marmites de la cambuse ambulante, avec pour mission d’en distribuer une bonne tasse à chaque concurrent, dès la ligne d’arrivée franchie. Pour y avoir goûté à mon premier cross, je n’avais plus ensuite qu’un seul désir, celui de dévier ma trajectoire à l’approche de l’arrivée pour éviter le couloir de barrières conduisant inéluctablement à la gamelle de cet infâme bouillon de rata, dont la couleur noirâtre était à l’aune de son odeur nauséabonde et de son goût infect. Une récompense, soi-disant. Mieux valait ne pas être classé que d’ingérer cette abominable tisane que je trouvais aussi un tant soit peu humiliante ! Mais je n’osais pas encore défier la gente militaire, ce qui ne perdait rien pour attendre…

La Guerre des bouffons. Lycée (1974-1978)

Conduite par des maires communistes depuis le congrès de Tours de 1920, la ville louvoyait depuis des lustres entre le sabre et le goupillon qui étaient aussi solidement implantés dans les lieux. Au moins, cette tripartition était la garantie de ne pas s’ennuyer dans cette ville ! L’épisode « Peppone vs Don Camillo » étant provisoirement révolu à l’avantage du premier, je fus contemporain de celui des « Enfants de Peppone vs Enfants de la Grande muette ».

Entièrement détruite par les bombardements de juillet 1944, l’école des officiers renaquit de ses cendres pour être transformée en collège militaire – accueillant des élèves de la sixième aux classes préparatoires –, qui ouvrit ses portes en 1966. Un an plus tard, on inaugurait le lycée d’État « civil », édifié sur un petit bout de terrain de l’immense territoire militaire, généreusement octroyé par le ministère des Armées à celui de l’Éducation nationale, sous la pression infatigable de la population.

Le collège militaire était doté d’installations sportives intra-muros nombreuses et diversifiées. Le lycée civil pouvait en bénéficier, après que le lycée militaire s’est servi, et à condition que le ministère de l’Éducation nationale ait payé son dû au ministère des Armées. Cette largesse d’esprit et ce fort élan de générosité étaient maintes fois tempérés par les fédérations de parents d’élèves, la fédération Cornec (future FCPE) en tête, qui, pour aller sur le même terrain que ses adversaires, s’évertuaient à rappeler de façon bassement terrestre et pragmatique, que ces installations avaient été construites, puis entretenues grâce aux impôts des citoyens, qu’ils soient civils ou militaires ! C’était sans compter que, non seulement l’argumentaire civil glissait sur les uniformes, telle l’écume sur le ciré d’un marin-pêcheur endurci, mais encore que la Grande muette, avare de paroles, était aussi atteinte d’une surdité profonde.

Le rapport de force de l’époque était trop disproportionné à l’avantage de l’Armée, et quelques lycéens avaient repris l’étendard des anciens en engageant une sorte de guerre froide qui consistait à mener de petites attaques sur tous les fronts. Le Cercle Rond, dont l’intitulé en disait long sur le « style » de ses « adhérents », héritiers des héros de Mai 68, s’occupait de la propagande et de la rhétorique antimilitariste et pro pacifiste, entre deux bouffées de différentes substances à consumer.

Le Groupe des Sportifs était chargé d’agir sur le terrain pour battre à la loyale et autant de fois que possible la gente de couleur bleu horizon. Le sport scolaire constituait un terrain de choix, l’athlétisme tout particulièrement, et chaque fois que l’un de nous dépassait un bleu, c’était une victoire. Et une succession de petites victoires… Nous avions même trouvé des alliés parmi les élèves d’un lycée public prestigieux de la grande ville bourgeoise située à côté, qui n’appréciaient pas non plus l’outrecuidance policée des bleus.

Cette alliance de circonstance prenait corps en demi-fond où il fallait jouer des coudes avec l’adversaire, et où nous bloquions un bleu plus rapide à plusieurs des deux équipes, l’air de ne pas en avoir l’air, pour ne laisser passer que l’un d’entre nous, par alternance d’équipe, vers la victoire. Cela ne nous paraissait pas déloyal, il fallait bien compenser notre manque d’entraînement par rapport à eux. Mais la plus grande fierté fut provoquée par une victoire collective sur les bleus, celle du relais 4 x 1000 mètres. Sans coup fourré, à la super-loyale, donc.

Car les bleus avaient au minimum cinq heures d’EPS par semaine, alors que nous étions déjà rationnés d’une maigre séance de deux heures hebdomadaires. Une véritable ascèse pour les gourmands d’activités physiques que nous étions ! Et dans le cadre du sport scolaire, les bleus pouvaient bénéficier jusqu’à sept heures supplémentaires d’entraînement – il est vrai qu’ils étaient en internat – grassement encadrés par une pléiade d’étudiants qui préparaient le professorat d’EPS, mis à disposition pour ce faire dans le cadre du service militaire de la République. N’auraient-ils pas pu s’occuper aussi de nous ?

Nous partagions les mêmes installations : une piscine de 25 mètres, un gymnase avec une salle d’haltérophilie et de multiples vestiaires avec douches au rez-de-chaussée, deux salles de sports collectifs à l’étage. À l’extérieur se succédaient une piste d’athlétisme avec des haies disponibles, des aires pour tous les types de lancers et de sauts, trois terrains de foot-rugby, un de basket-hand, un de volley sur sable, et même des courts de tennis, tout au fond, vers les appartements des gradés ! C’était le nirvana, même octroyé à doses homéopathiques !

Les garçons et les filles étaient encore séparés pour les cours d’EPS. Le plus âgé des hommes était un professeur charismatique. Il affublait chaque élève d’un sobriquet, souvent un dérivé du patronyme, et parfois, une caractéristique physique ou comportementale. Il avait choisi de me surnommer par les initiales de mon prénom et nom, « Cab ». Une des leçons les plus mémorables fut celle du saut en hauteur. Le process du dispositif didactico-pédagogique mis en place par le professeur était d’une clarté exemplaire. Une trentaine de gars, qui à droite, qui à gauche du sautoir, attendaient leur tour de s’élancer. On passait dans l’ordre alphabétique. L’élastique rouge fut placé à un mètre pour commencer. On n’avait qu’un seul essai. Ceux qui rataient leur coup allaient directement sur le terrain de basket avec un ballon pour s’occuper. Certains avaient touché intentionnellement le fil pour profiter plus longtemps du jeu. Le fil était remonté de cinq en cinq centimètres par le professeur situé au poteau droit, et par le dernier sauteur, à l’autre poteau. Quand les rangs s’éclaircirent, à environ 1,35 m, les survivants eurent droit à deux essais. Puis vint le temps des finalistes, au nombre de quatre, à partir de 1,60 m. Trois d’entre eux étaient des sportifs invétérés, membres de l’association sportive du lycée. Ils portaient des shorts échancrés et des débardeurs « marcel » d’athlétisme. Il y en avait même un qui avait mis ses pointes. Ils avaient adopté le fosbury, la géniale technique inventée en 1968 aux Jeux olympiques de Mexico par l’athlète éponyme,

et qui s’était répandue comme une traînée de poudre à travers toute la planète chez les chanceux possédant de gros tapis de réception permettant de retomber sans mal sur le dos (merci les militaires !). Le quatrième sauteur rescapé était vêtu comme la plupart des élèves du lycée au cours d’EPS, en pantalon de survêtement ou short long, et maillot à manches longues. Furent éliminés à 1,65 m, « Bouloute » et « Va-vite », qui rejoignirent les basketteurs pour raviver leur flamme en constatant que la troupe nonchalante des plébéiens commençait à s’ennuyer ferme et s’égayer, certains étant déjà sur le terrain de foot à la recherche de trèfles à quatre feuilles pour offrir à leurs copines. À 1,70 m, « Cucu » mordit la poussière. Il ne restait plus que « l’Endormi », celui en polo noir et short blanc qui lui descendait en dessous des genoux. Le professeur l’avait surnommé ainsi car il avait toujours les yeux mi-clos, les mains enfoncées dans ses grandes poches, même en courant. Il avait toujours l’air d’être ailleurs et de ne pas s’intéresser à toute cette agitation autour de lui. Il passa sans difficulté la hauteur dans un saut qui commençait en ciseau et se terminait en rouleau ventral, ou dorsal, selon son humeur ou plutôt, selon les aléas de sa course d’élan. Il aurait sans doute pu sauter encore plus haut, mais il avait envie de rejoindre ses copains au basket et restait totalement impassible devant sa performance. Il n’a jamais été possible de le faire venir dans l’équipe du lycée.

Depuis 1972, les candidats au baccalauréat choisissaient deux disciplines parmi les trois proposées, elles-mêmes extraites de la fameuse triade des « sports de base ». Natation : 50 mètres dans l’une des nages ; athlétisme : hauteur, poids, 80 ou 1000 mètres pour les garçons, 60 ou 600 mètres pour les filles, auquel il fallait ajouter le grimper de corde chronométré, deux fois cinq mètres pour les garçons en touchant un pied au sol entre les deux ascensions, et je ne me souviens plus pour les filles ; gymnastique : un enchaînement au sol imposé sur seize points, sensiblement du même niveau que celui présenté au BEPC, avec cependant un ATR passager, que l’on arrivait maintenant à trouver, mais sans s’attarder outre mesure pour la plupart d’entre nous ! Restait un élément libre à choisir. Pour obtenir le maximum de quatre points, il fallait présenter un saut de main, ou un flip-flap avant, ou un salto avant.

Compte tenu de la diversité des installations sportives mises à notre disposition, même dosée au compte-gouttes, nous étions plusieurs, garçons et filles, à préparer le concours d’entrée à l’UEREPS. Les tâches étaient réparties : les professeurs d’EPS nous défendaient en conseil de classe – pour diverses raisons, nous n’étions pas des élèves modèles –, tandis que nous nous entraînions du mieux possible. Le but était d’obtenir les meilleures notes dans les trois épreuves du baccalauréat d’EPS. Seule une moyenne supérieure ou égale à 19 sur 20 permettait d’envisager l’admissibilité. On était alors convoqué à l’UEREPS afin de jouer son admission sur une épreuve de sport collectif. En cas de réussite, on était affecté dans une classe préparatoire – résidu du système antérieur des classes préparatoires au concours d’entrée à l’ENSEPS –, dans un lycée de la région, afin d’y suivre les cours de première année de DEUG-STAPS.

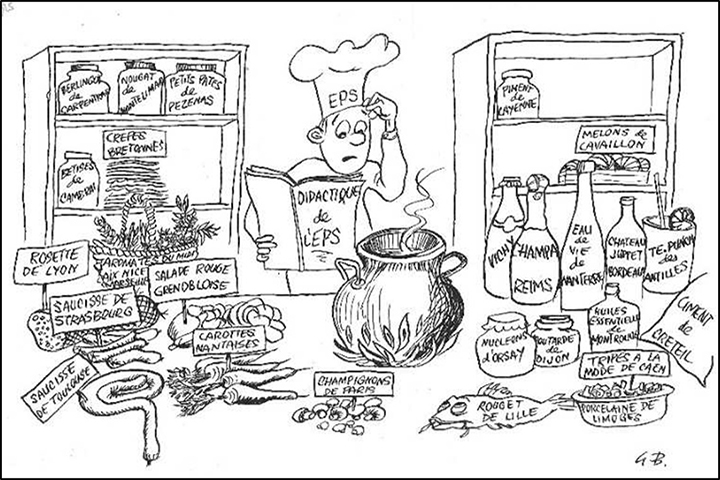

Et c’était parti pour l’ère didactique, mais ceci est une autre histoire…

alias Oncle Jo †